salut, escapadeurs,

je vous livre ce texte qui n’est sûr de rien, que j’ai écrit à la place de celui que je voulais écrire, sur la pièce de Genod. Au lieu de quoi j’ai écrit celui-ci, sur celle de Stanislas Nordey, avec lequel « Chic by accident » n’a justement rien à voir.

si vous arrivez à le lire, je ne détesterais pas avoir vos impressions,

bien à vous,

véronique

~~~~

Il y a eu ce texte hors du commun de Pirandello dans « Se trouver » mis en scène par Stanislas Nordey.

Avec Emmanuelle Béart, dans le rôle de Donata Genzi, seule, pleine, possédée (eue, exploitée). Juste, sinon peut-être trop pleureuse au début, dès le début. Elle, colle au texte, fait corps, flamme, elle seule de chair, brûlante/brûlée de vérité et d’ambition pour la vie. C’est parti pris du metteur en scène. Les autres, dit-il, c’est contradictoire à première vue, sont pions joués par lalangue, jouent le décollement du signifiant et de la signification. Montrent l’endroit où une parole dite s’empare de votre corps, le fait jouer ailleurs, où vous n’êtes pas, où vous ne savez rien. Eux qui cherchent chez l’Autre, Elle, le sens de l’insensé, ne voient pas où leur corps les quitte, jouant sa partie seul. Inconscients. Bavards. Pris dans la jouissance du blabla ou de la pensée, pris dans la musique de leur propre parole, voix. A guetter la jouissance de l’Autre, ignorent celle qu’ils en récupèrent. Cela n’est pas vilain à voir, mais ça se montre peut-être un peu trop, le jeu se basant sur des trucs. Comme si chaque acteur avait trouvé son truc, puis l’exploite. Sauf l’oncle, en dehors de l’oncle (Frédéric Leidgens dans le rôle du comte Gianfranco Mola), il me semble (j’ai vu cette pièce il y a plus d’une semaine maintenant). Enfin, cela dit, à y réfléchir légèrement plus, on peut se dire, qu’effectivement, éventuellement, ce truc, ce trouc particulier que se serait inventé chacun des acteurs, répondrait de la gestuelle inconsciente de chacun, voire de la possibilité de mouvement, qui depuis l’enfance ne cesse de « s’affiner », c’est-à-dire de se réduire. Nous qui ne savons plus que faire de notre corps, et sommes obligés de faire du sport.

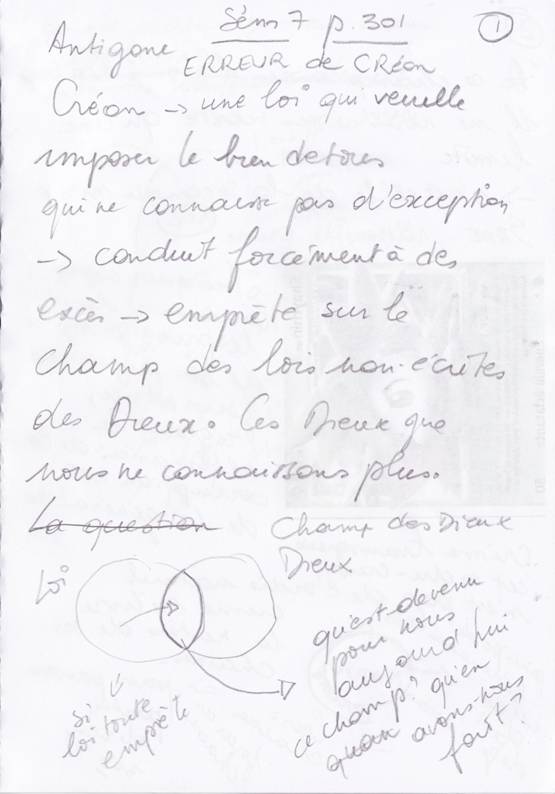

Quelle serait donc l’intention de Nordey Stanislas, metteur en scène à opposer à ce point le jeu d’elle et d’eux. Les posant eux en chœur qui l’entoure, l’observe, la commente, elle, nouvelle Antigone.

La seule qui habite sa parole, qui y lie son destin autant que son corps, c’est donc l’actrice. Celle qui joue ne joue pas. Sur scène elle vit, dans le regard et l’écoute, elle vit, s’appuyant du vide d’elle-même qui la désemparre, dans le renoncement à sa vie, dans l’abandon d’elle-même, par le regard/ l’écoute/le texte des autres, elle prend possession de son corps, elle rentre consciencieusement en jouissance. Je ne sais pas comment ça marche, mais je crois bien que c’est quelque chose comme ça. Ça part du départ de la difficulté d’être femme ou de la distance au corps ou de la douleur, hystérique, de la gifle/de la griffe du désir de l’autre, et de ce que ça bafoue, de ce que ça outrage ; ça part d’un désir d’incarnation, de réappropriation de son propre corps, du corps comme un vide, mais un vide plein, matériel, que l’on pénètre des mots que l’on prononce. Le texte prend le corps, le ranime, le donne à celle qu’il enveloppe. On peut un instant se demander s’il est pour une femme un autre lieu que la scène pour en devenir une. Y a de ça. Ramener à soi l’au-delà de soi, faire qu’il y ait d’lun. Ailleurs, en dehors de la scène, là où se tiennent les autres protagonistes de la pièce, les spectateurs de l’actrice, évidemment, ça se traîne, ça cherche le sens, ça en pose des questions, pas les pires non plus, mais rien à voir avec la jouissance que dit ne pas ressentir l’actrice, elle dit ça en privé, à sa confidente, non, dit-elle, elle ne sent rien quand il lui fait l’amour – Emmanuelle Béart dans une interview, dit le mot : « frigidité » – ce qu’elles en savent les femmes, de leur jouissance, lui, l’homme qui l’aime elle mais pas l’actrice, ne se doute de rien. Elle se soucie de cet écart. On est dans les années 30, les années folles. Donc, les autres se posent des questions sur le sens, la vérité, et sur ce qui lui arrive quand elle est en scène, elle. Et plus ils y vont à essayer de construire leur discours, plus ils sont joués par lui. Elle, va à la rencontre d’une jouissance qui dans le rapport sexuel l’absente. Je cherche ici la thèse de Stanislas Nordey, son hypothèse de départ. Je la crois juste, je crois que cette hypothèse interprète le texte de Pirandello. Finalement oui. Peut-être de façon un peu trop caricaturale, mais.

Il y en a un, l’amoureux, qui est fou, « fou, fou, fou, il est fou, je vous dis qu’il est fou », qui lui ne se pose pas toutes ces questions. La vie est dans la vie, il n’y a pas le théâtre. L’actrice, pour lui, n’est pas actrice, c’est une femme, vivante. Pirandello, pour avoir eu une femme folle, sa première épouse, en sait quelque chose de la folie. En connaît les séductions, et l’ultime, inhumaine, intelligence. L’endroit où elle ne laisse, ne tolère aucune place au jeu, au semblant. Cela, s’entend dans le texte, se devine. L’acteur que j’ai vu jouer cependant me paraissait trop énervé. Tout le temps trop énervé. Loin de la séduction qu’il est censé avoir aux dires du texte. Voilà. Quel est cet énervement. Un façon de jouer le trop, ce trop qui quand il devient vraiment trop, le fait retourner à la mer, d’où il vient, lui l’orphelin. Pas pour y mourir nécessairement, pour être au milieu de ça, la mer, retrouver ses racines de l’au-delà de la mer. Pour lui, il n’y a pas de théâtre, quand elle ne peut s’empêcher de le soupçonner dans chacun de ses propres gestes. Il a à faire avec la certitude, elle se coltine l’incertitude, l’insupportable du semblant et du vide où ça la laisse. A ce semblant, il ne croit pas, il le tient pour réel, et quand il s’aperçoit de sa méprise, il la quitte sans retour.

Donc il est orphelin, son oncle est très riche, il l’a élevé au bord de la mer en Italie, cette Italie bientôt entraînée dans le fascisme, duquel un moment Pirandello un moment se laissera tenter, cela à mon sens est évoqué par les décors, qui sont très laids, très grandioses, grandiloquents, gris. Exposition d’une machinerie, pas très belle. Machinerie, machinerie, toute la pièce est prise dans une machinerie. Moi, j’ai une exécration étrange de l’architecture fasciste. De tout ce qui de près ou de loin évoque l’esthétique fasciste. Donc, là, les décors, c’était limite. On peut en faire abstraction. Mais, c’est un peu les gros sabots, quand même, Stanislas. Enfin, je ne vais jamais au théâtre, alors ; puis, on voit bien que ça le chiffonne, lui, Stanislas, les actrices. C’est ça, qui fait que ça passe, ce chiffonnement qu’il donne à voir de lui. Et c’est une étrange fleur qu’il nous montre en Emmanuelle Béart, au bord de l’exquise, une orchidée, à coup sûr.

SE TROUVER

de Luigi Pirandello

traduction Jean-Paul Manganaro

mise en scène Stanislas Nordey

« Après la formidable réussite des Justes, Stanislas Nordey met en scène pour la première fois Pirandello. Il retrouve au centre de l’oeuvre un personnage de femme délicate, complexe, engagée, comme il les affectionne.

Une célèbre actrice de théâtre, à l’occasion d’une villégiature chez une amie d’enfance, est violemment confrontée à ses fantômes. Donata Genzi, dispersée en de multiples personnages, n’arrive plus à être elle-même, ni même à être ; pour se trouver, elle tente une autre aventure sentimentale et fuit le théâtre. Mais elle ne se réalise pas plus dans la vie que dans son métier…

Pièce bouleversante, Se Trouver est le chaînon intermédiaire entre ces deux sommets du théâtre de Pirandello que sont Six personnages en quête d’auteur et Les géants de la montagne. »

Luigi Pirandello

Né en Sicile en 1867, il a écrit nombreux romans, mais il est surtout connu pour son œuvre dramaturgique. Le 10 décembre 1934, il reçoit à Stockholm le prix Nobel de littérature « pour son renouvellement hardi et ingénieux de l’art du drame et de la scène ». Le théâtre de Luigi Pirandello porte une réflexion sur la vérité, la théâtralité et l’absurdité de la vie.

Avec Emmanuelle Béart (Donata Genzi) Claire-Ingrid Cottanceau (Elisa Arcuri) Michel Demierre (Carlo Giviero) Vincent Dissez (Ely Nielsen) Raoul Fernandez (Volpes) Marina Keltchewsky (Nina) Frédéric Leidgens (Le comte Gianfranco Mola) Marine de Missolz (Une femme de chambre) Stanislas Nordey, ou Laurent Sauvage (Salò) Véronique Nordey (La marquise Boveno) Julien Polet (Enrico)